本帖最后由 DKENNY 于 2025-8-4 23:04 编辑

#技术资源# #申请原创# @21小跑堂

前言

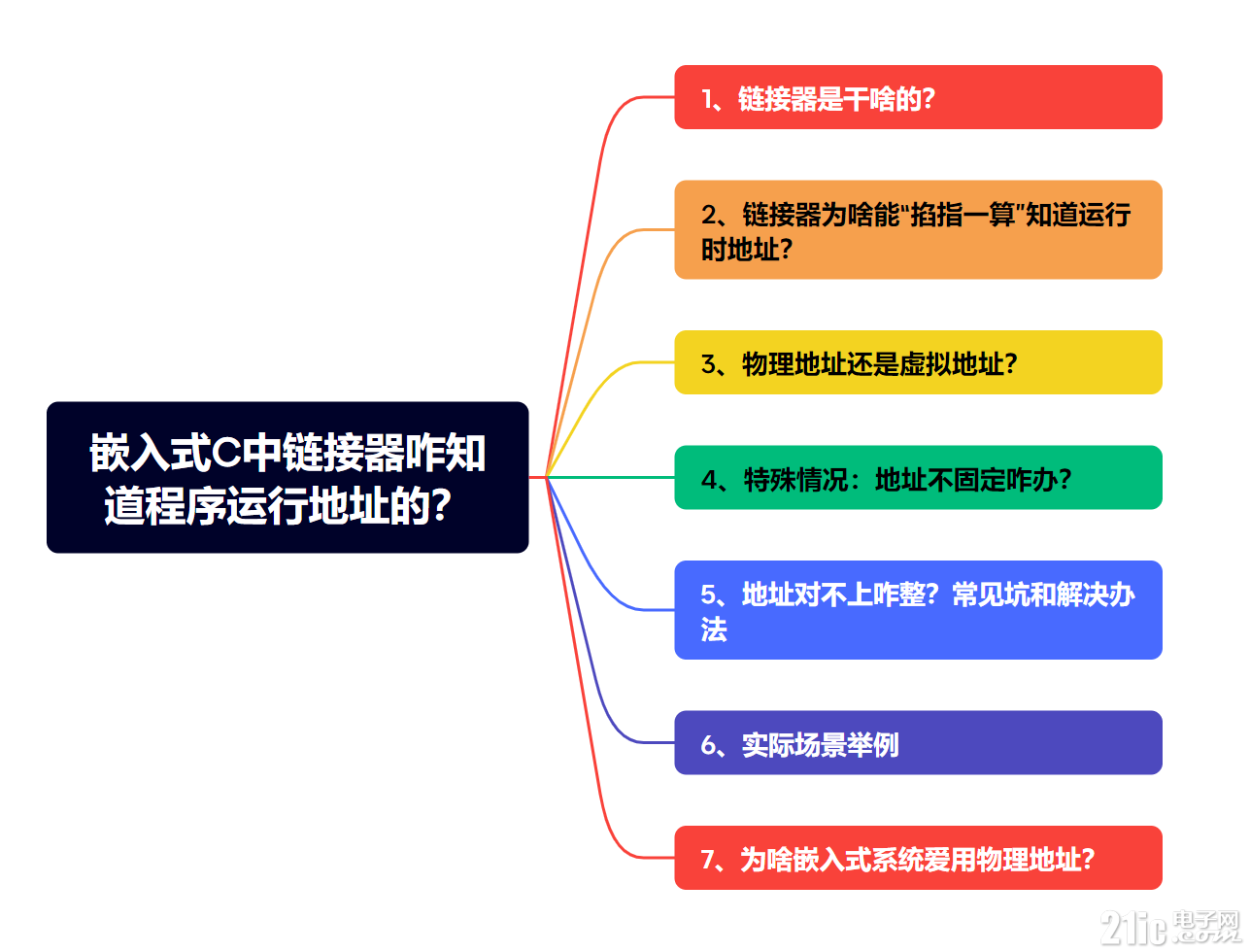

在嵌入式C开发中,链接器(linker)是个幕后大佬,负责把一堆目标文件(.o 文件)和库文件捏成一个能跑的可执行文件,还得给代码和数据安排好内存地址。很多人好奇:链接器咋就这么神,提前知道程序跑起来时地址在哪儿?这些地址是物理地址还是虚拟地址?这篇文章就和大家分享一下。

一、链接器是干啥的?

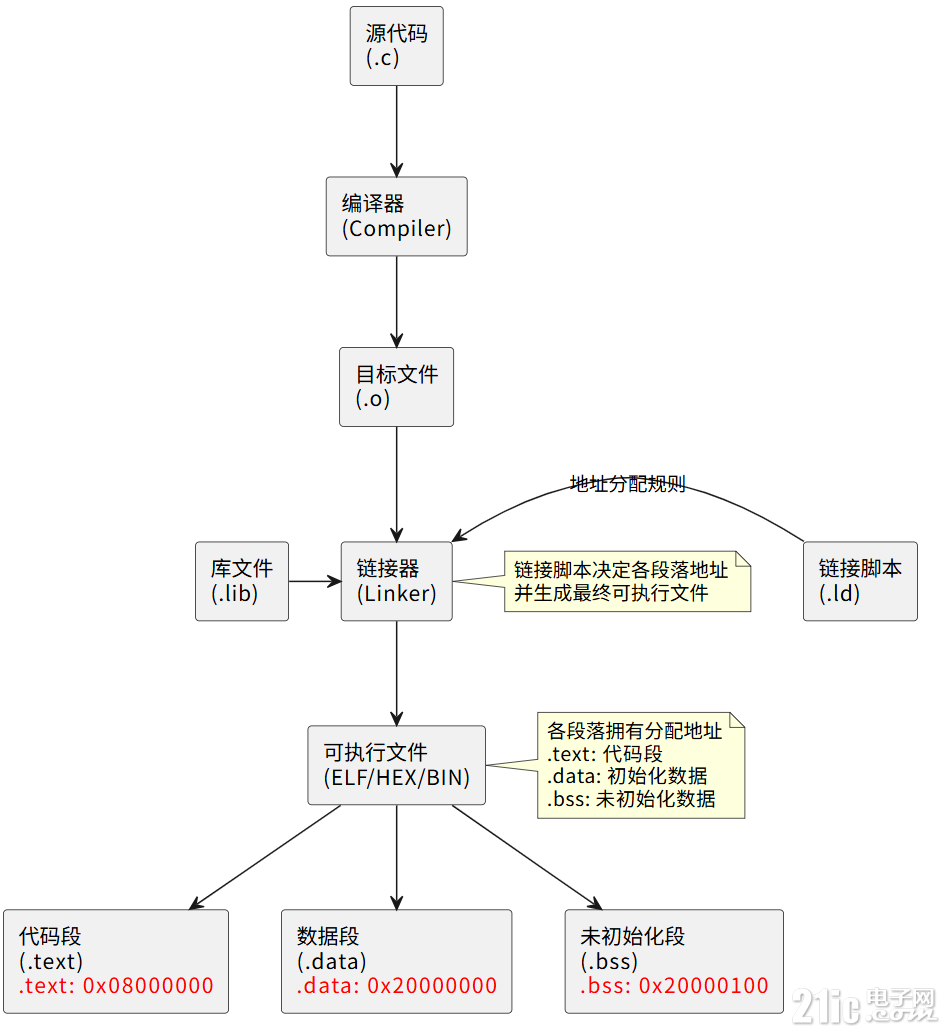

链接器是编译的最后一环,活儿挺多:

- 符号解析:把代码里的符号(比如函数 main() 或者全局变量 g_count)跟具体的内存地址绑上。

- 地址分配:给程序的代码段(.text)、数据段(.data、.bss)安排内存地址。

- 生成可执行文件:整出一个能在硬件上跑的文件,比如 ELF、HEX 或 BIN 格式,里头带上内存布局的“地图”。

- 处理重定位:如果程序需要动态调整地址,链接器还会生成个重定位表,记下哪些地方得改。

在嵌入式系统里,链接器靠一个叫链接脚本(linker script)的东西干活。这脚本就像个“导航”,告诉链接器内存咋分,代码放哪儿,数据搁哪儿。比如,下面是个 ARM Cortex-M 微控制器的链接脚本样例:

- MEMORY

- {

- FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 512K /* 代码放 Flash */

- SRAM (rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128K /* 数据放 SRAM */

- }

- SECTIONS

- {

- .text : { *(.text) } > FLASH /* 代码扔 Flash 里 */

- .rodata : { *(.rodata) } > FLASH /* 只读数据也放 Flash */

- .data : { *(.data) } > SRAM AT > FLASH /* 初始化数据放 SRAM,启动时从 Flash 拷过来 */

- .bss : { *(.bss) } > SRAM /* 未初始化数据放 SRAM */

- }

这脚本里,ORIGIN 是内存的起点地址,LENGTH 是区域大小,SECTIONS 告诉链接器把啥放哪儿。这些地址通常跟硬件的内存布局一模一样。

二、链接器为啥能“掐指一算”知道运行时地址?

链接器能“预言”程序运行时地址,主要是因为嵌入式系统的内存布局简单、固定,基本没啥花样。咱一条条拆开说:

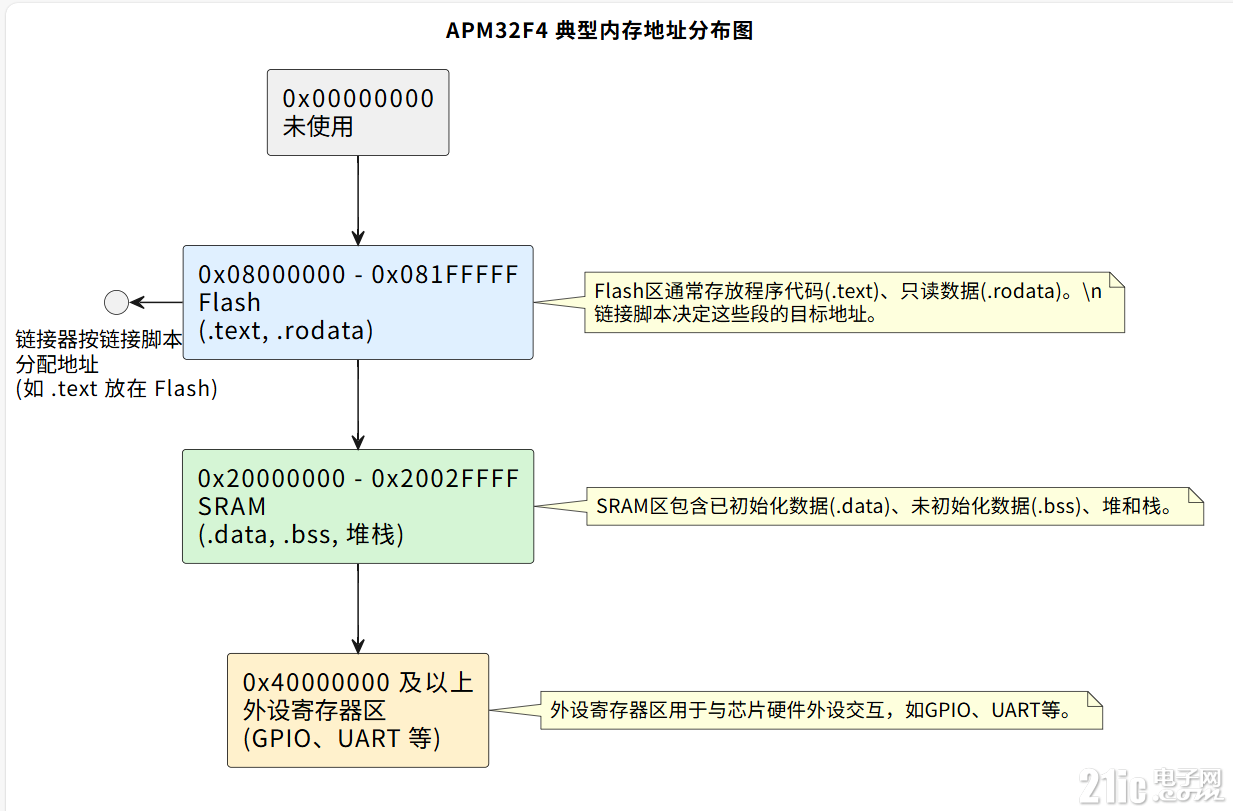

1. 硬件内存布局固定得像钉子

嵌入式系统的硬件内存布局是死的,早就定好了。比如 APM32F4 微控制器:

- Flash(存代码)从 0x08000000 开始。

- SRAM(存变量、堆栈)从 0x20000000 开始。

- 外设寄存器(比如 GPIO、UART)也在固定地址(像 0x40000000)。

这些地址在芯片手册里写得清清楚楚,链接器通过链接脚本直接照着硬件的“地图”把代码和数据塞到对应位置。

图2:嵌入式系统的内存布局

2. 静态链接,地址一次定死

嵌入式系统一般用静态链接,啥意思?就是程序在链接时就把所有地址定好了,不像动态链接那样到运行时还得再算。比如:

- 你写了个函数 main(),链接器给它安排个 Flash 地址,比如 0x08000100。

- 全局变量 int g_count = 10;,链接器可能给它 SRAM 的 0x20000004。

因为没动态库(DLL)捣乱,链接器定的地址就是程序跑起来时实打实的地址,加载到硬件就直接用。

3. 没虚拟内存,简单粗暴

大部分嵌入式系统是裸机(bare-metal)或者跑个简单的实时操作系统(RTOS,比如 FreeRTOS)。这些系统:

- 没内存管理单元(MMU),不支持虚拟内存,地址就是物理地址。

- 没地址空间随机化(ASLR),地址不会乱跳。

- 要实时性,固定地址跑得快,省事儿。

所以,链接器分配的地址直接就是硬件的物理地址,程序跑起来时一点不差。

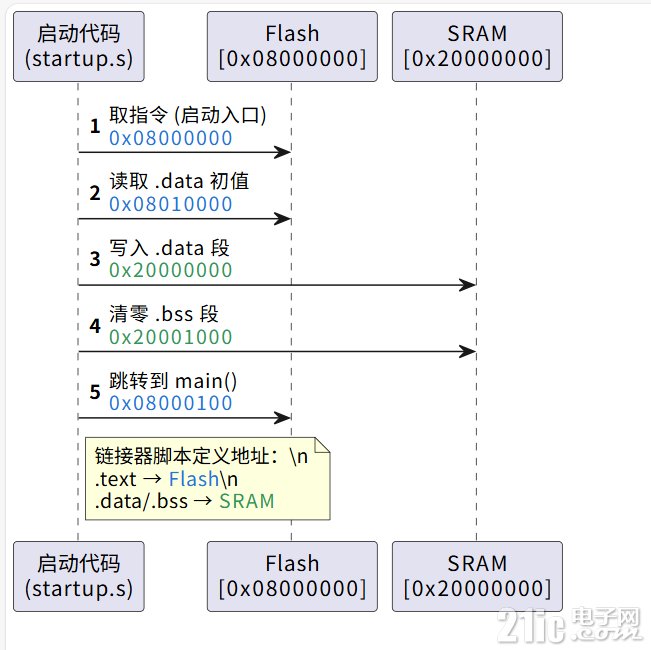

4. 启动代码和加载过程不搞乱

嵌入式系统有段启动代码(startup code)或者引导加载程序(bootloader),负责把程序从 Flash 搬到 SRAM 或者直接跑。这些代码严格按链接脚本的地址干活:

- 启动代码(比如 Keil 的 startup.s 或 GCC 的 crt0.s)会初始化向量表、复制 .data 段到 SRAM、清零 .bss 段。

- 比如,.data 段可能存在 Flash 里,但启动时会被拷到 SRAM 的 0x20000000。

因为这过程死板得很,链接器定的地址跟运行时地址完全对得上。

图3:启动代码的地址初始化过程

三、物理地址还是虚拟地址?

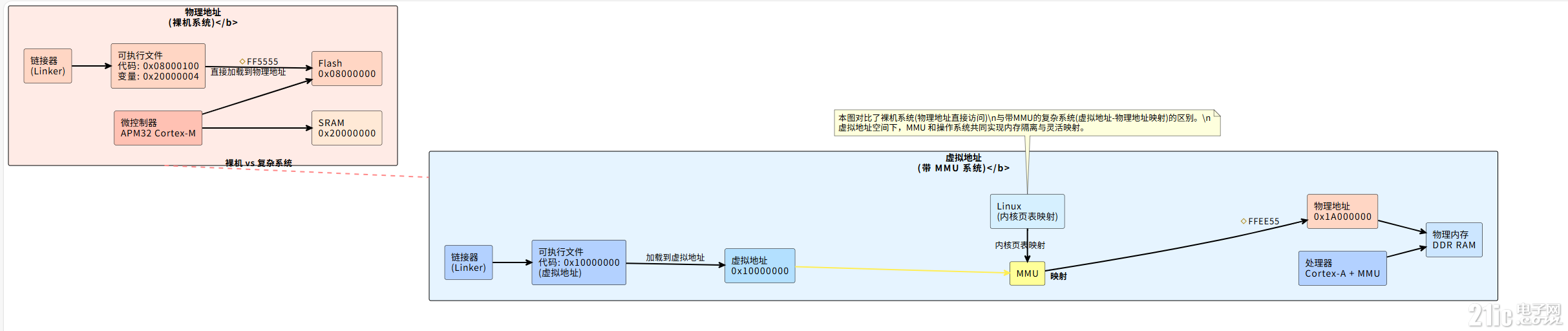

链接器到底给的是物理地址还是虚拟地址?得看你的系统是啥情况。咱分开来聊。

1. 物理地址:嵌入式系统的主流

在大多数嵌入式系统(比如 ARM Cortex-M、PIC、AVR 微控制器)里,链接器给的是物理地址。为啥?

- 没MMU:这些芯片没内存管理单元,压根儿不支持虚拟内存,地址就是硬件的真实地址。

- 内存布局固定:链接脚本里的地址(比如 0x08000000)直接对应芯片的 Flash 或 SRAM。

- 实时性要紧:物理地址省去了映射的麻烦,程序跑得快,适合时间敏感的场景。

- 简单好调试:直接用物理地址,烧录固件、调试都方便。

举个栗子:用 APM32F103 微控制器,链接器把代码扔到 Flash 的 0x08000000,变量放 SRAM 的 0x20000000。程序烧到 Flash 后,微控制器直接从这些地址跑代码、读变量,实打实的物理地址。

2. 虚拟地址:复杂系统的机制

如果你的嵌入式系统跑的是复杂操作系统(比如嵌入式 Linux 或 Windows CE),链接器可能给虚拟地址:

- 有MMU:像 ARM Cortex-A 系列的处理器有 MMU,能把虚拟地址映射到物理地址。链接器给的地址是虚拟的,跑的时候操作系统通过页表把虚拟地址转成物理地址。

- 多任务环境:每个程序可能有自己的虚拟地址空间。比如,程序 A 和程序 B 都用虚拟地址 0x10000000,但 MMU 会把它们映射到不同的物理地址。

- 动态链接:如果系统支持动态链接库,链接器给的地址是虚拟的,实际地址得等加载器(比如 Linux 的 ld.so)在运行时算。

举个栗子:在 Raspberry Pi 上跑嵌入式 Linux,链接器可能给程序分配虚拟地址 0x10000000。程序跑起来时,Linux 内核用 MMU 把这个地址映射到物理内存(比如 DDR RAM 的某个区域)。

图4:物理地址 vs 虚拟地址

3. 咋判断是物理地址还是虚拟地址?

想知道链接器给的是啥地址,试试这几招:

- 看硬件:查芯片手册,看有没有 MMU。Cortex-M 没 MMU,肯定是物理地址;Cortex-A 有 MMU,可能用虚拟地址。

- 瞅链接脚本:脚本里的 `ORIGIN` 地址跟芯片手册的内存布局对得上?对得上就是物理地址。

- 看系统:裸机或简单 RTOS 用物理地址;嵌入式 Linux 这种复杂系统多半用虚拟地址。

- 查工具链:看看编译器和链接器选项,比如 GCC 的 -fPIC(位置无关代码)可能涉及虚拟地址。

四、特殊情况:地址不固定咋办?

有时候,链接器给的地址不一定是最终地址,得靠点“后招”调整:

1. 位置无关代码(PIC)

链接器生成位置无关代码,程序加载到哪儿都能跑,用相对地址或者基址寄存器(比如程序计数器 PC)算实际地址。这种**在嵌入式系统不常见,因为费资源,但动态加载的场景可能用。

2. 运行时重定位

链接器可能生成个重定位表,记下哪些符号的地址得改。启动代码或加载器加载程序时,根据实际内存地址调整。比如,程序可能被挪到 SRAM 的不同位置,重定位表就派上用场。

3. Bootloader

很多嵌入式系统用 Bootloader 把程序从 Flash 搬到 SRAM 跑。Bootloader 可能根据情况(比如内存分配)调整地址,但这些调整还是基于链接器脚本的“蓝图”。

举个栗子:低功耗设备可能把代码从 Flash(0x08010000)拷到 SRAM(0x20001000)跑快点。链接器脚本会注明运行地址是 SRAM 的,Bootloader 负责搬运。

五、地址对不上咋整?常见坑和解决办法

链接器通常很靠谱,但有时候也会翻车,地址对不上,程序跑不起来。常见坑有:

- 链接脚本写错了:比如 APM32F4 的 Flash 是 0x08000000,你写成 0x00000000,程序肯定崩。

- 硬件改了,脚本没跟上:换了个芯片,内存布局变了,链接脚本还用老的,地址肯定错。

- 工具链配置乱了:比如没指定正确的目标架构(像 -mcpu=cortex-m4),链接器可能用错地址。

- 向量表偏移:ARM Cortex-M 的中断向量表地址可能被 VTOR 寄存器改了,但链接脚本没跟上,程序启动就挂。

- 动态加载:如果系统支持动态加载,运行时地址可能跟链接时不一样(不过嵌入式系统里少见)。

解决办法:

- 翻芯片手册,核对内存布局。

- 仔细检查链接脚本的 MEMORY 和 SECTIONS。

- 用调试器(像 J-Link 或 ST-Link)看看程序加载的地址和符号表。

- 确认启动代码有没有把 .data 和 .bss 段初始化好。

图5:地址不匹配的常见错误

六、 实际场景举例

咱来看两个实际场景,讲讲链接器咋干活:

场景 1:APM32F4 裸机系统

- 硬件:APM32F407,Flash 从 0x08000000,SRAM 从 0x20000000。

- 工具链:ARM GCC + GNU LD。

- 链接脚本:

- MEMORY

- {

- FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 2M

- SRAM (rwx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 192K

- }

- SECTIONS

- {

- .text : { *(.text) } > FLASH

- .data : { *(.data) } > SRAM AT > FLASH

- .bss : { *(.bss) } > SRAM

- }

- 函数 main() 放 Flash 的 0x08000100。

- 全局变量 g_count 放 SRAM 的 0x20000004。

- 启动代码把 .data 从 Flash 拷到 SRAM,.bss 清零。

- 结果:链接器给的是物理地址,程序烧到 Flash 后直接从 0x08000000 跑,变量用 SRAM 的地址。

场景 2:Raspberry Pi 跑嵌入式 Linux

- 硬件:Raspberry Pi 4,ARM Cortex-A72,有 MMU。

- 系统:嵌入式 Linux。

- 链接脚本:工具链默认的,基于虚拟地址(比如 0x10000000)。

- 咋分配:

- 链接器给程序分配虚拟地址,比如代码从 0x10000000。

- Linux 内核加载时,用 MMU 把虚拟地址映射到物理内存(比如 DDR RAM)。

- 如果有动态链接库,加载器 ld.so 会在运行时搞定地址。

- 结果:链接器给的是虚拟地址,实际物理地址由 Linux 内核的 MMU 决定。

七、为啥嵌入式系统爱用物理地址?

嵌入式系统偏爱物理地址,有几个原因:

- 硬件限制:好多微控制器没 MMU,根本玩不了虚拟地址。

- 实时性:物理地址省去映射开销,程序跑得快,适合时间敏感的场景。

- 简单省事儿:直接用物理地址,开发、调试、烧固件都方便。

- 硬件固定:内存和外设的地址是硬件定的,链接器得跟上。

八、咋确认链接器给的是物理地址还是虚拟地址?

想搞清楚链接器给的是啥地址,试试这几招:

- 查硬件手册:看芯片有没有 MMU,内存布局是啥。

- 看链接脚本:ORIGIN 地址跟手册对得上就是物理地址。

- 看系统:裸机或简单 RTOS 肯定是物理地址;嵌入式 Linux 可能是虚拟地址。

- 查工具链:看有没有 -fPIC 这种选项,涉及虚拟地址的可能。

九、总结

在嵌入式C里,链接器靠链接脚本给程序安排内存地址。裸机或简单 RTOS 系统(像 ARM Cortex-M)里,链接器给的是物理地址,因为没 MMU,地址直接对应硬件的 Flash 或 SRAM,程序跑起来一点不差。跑嵌入式 Linux 这种复杂系统的,链接器给的是虚拟地址,实际物理地址靠 MMU 映射。

链接器能“掐指一算”运行时地址,靠的是嵌入式系统内存布局固定、静态链接省事儿、链接脚本指路。这套机制简单高效,特别适合资源少、要实时的嵌入式环境。

|