本帖最后由 bum_ma 于 2025-7-23 16:46 编辑

电子知识非常难于入门,因为电子属于微观世界,看不见摸不着。作者多年工作经验积累,总结了一套可以让初学者快速入门的方法。 一个小时可以让对电子一无所知的朋友入门,信吗? 声明下:类比是辅助理解而不是准确理解,类比学习方式也是费曼极力推崇的一种方式,实际这是国外许多入门课程的基本写法(参见最下面的推荐书籍、网络课程),国内很多专业工程师也已经开始这么做。早期的科学家都是从类比开始认知自然事物,然后猜测其运行原理,形成模型和公式,类比法先入门,然后与课本、专业书籍对比参考(必不可少),你自然能够分辨偏差在哪里,类比了解了基本的专业术语,然后再找严格的定义,这样是进展最快的,希望以下内容能够为长期不入门电学的朋友开一扇窗。初中、高中、大学电路课程衔接有问题,另外入门阶段的书籍写得过于艰深了,基本上就是在半空中写,也就是一个名词还没解释清楚,到了下个章节立刻就应用这个名词,甚至完全没有铺垫就用专业名词叠加/解释专业名词,犹如用文言文解释甲骨文,这样能鼓捣懂的要么是天才,要么就是毅力超强的家伙们,自行花费大量时间去涉猎、补充基础知识,然后才能初步掌握电路原理,并且因为学习不系统也是存在各种缺陷。 个人认为电路基础课程的教学设计有些倒置了,非常晦涩难懂。 现在鼓捣电路的很多是半路和尚...  也是没法子,因为基本找不到合适的各阶段的理论书籍。 下面是我写的电子入门课,尝试改变下课程思路,自荐下。 电子类文章整理到两个专栏: - 电子编程技术从入门到工程师(初稿未整理,全但杂乱)

- 电子技术从入门到工程师(已整理但不全)

年轻人的福利,拓展阅读: ✔️打造国内第一的技能入门品牌,做最接地气的研发团队。 半公益--向导训练营说明[电子/单片机/编程]https://www.zhxd.vip/guide/pharos/ 建立官方网站:https://www.zhxd.vip 建立官方杂货铺:https://c.zhxd.vip 建立电路仿真平台:https://x.zhxd.vip 电子电路技能训练营-新手村(免费开放)http://km.zhxd.vip/s/oMjT9D 原博客 https://rmxd.gitee.io 不再更新,看官方网站。 持续输出真实、有效、学以致用的知识。我们不是老师,我们只是是携手同行的探路者。努力成为年轻人最好的引路人,摆出职业规划的各种路径,明确前行方向和发力点,大幅降低选择成本。 知乎向导,电子入门第一品牌,谷歌、百度、必应三大搜索引擎首页首位推荐,请自行搜索“电子入门”验证。 更认真的写文,近期目标是帮助10万人,下一个目标是100万人! 第一节 电 电流 电压 电路 基本电子元件一、电与水一般我们把电子知识想复杂了,

实际电就可以理解为是水,

电的特性和水的特性是类似的,因为电是看不见的,所以我们理解起来有困难。

二、电流与电流表这个是水流量计( 1单位流量= 1吨/小时=1T/H)

这个是电流表(安培 1A= 1库伦/秒)

电流表实际就可以看成是水流表, 就是计算水的流量,电的流量的意思。 我们水管中流出了多少水,很容易理解, 实际电在电线中流动,可以看成水的流动是一样的 。

三、电压与电压表这个是水压表

这个是电压表

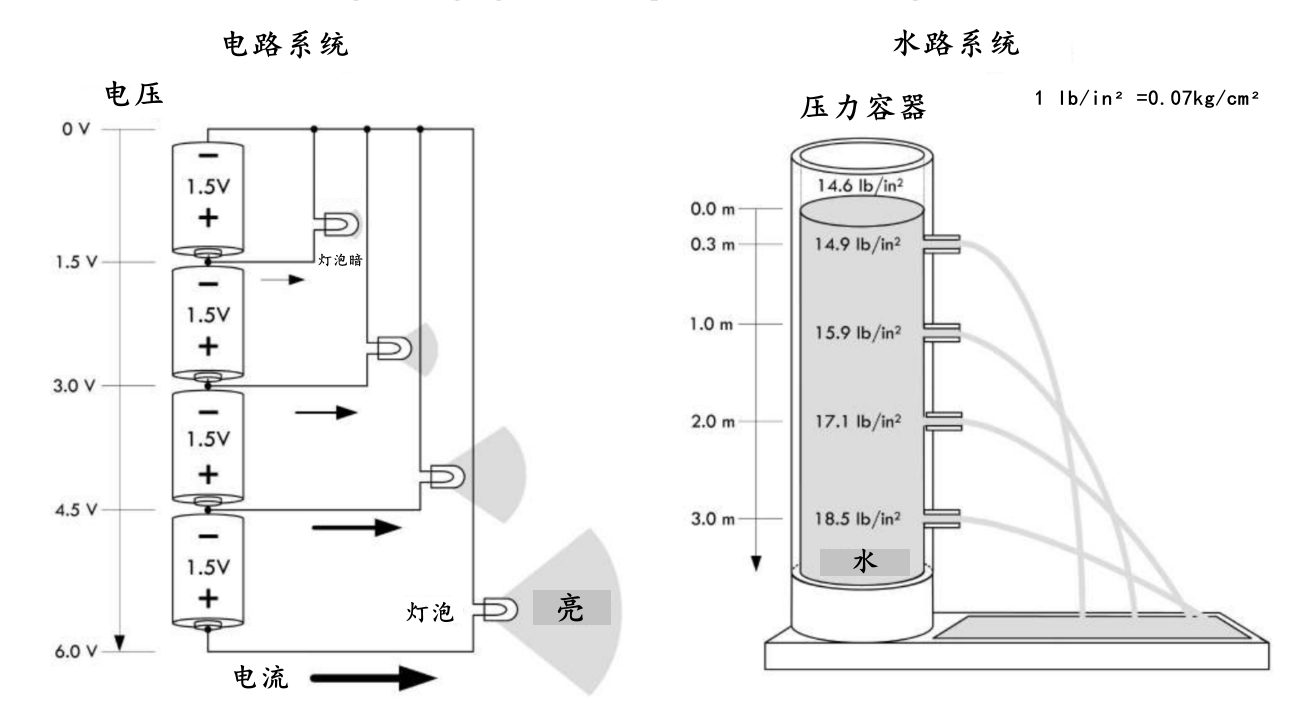

我们可以认为水压表测量水对水管的压力, 电压表是测量电对电线的压力。 水是从水压高的地方流到水压低的地方, 补充:关于高低处水压与电压类比及电流大小,另外写了一篇:向导:电压与水压 电流大小与电流速度(觉得比较重要,直接在下面详述了) 神图一张!  高处的压力(水压/电压)更高,还是更低? 从上图可以看出,最大压力集中在容器底部,每个水口处水压是更上面的水柱形成的。 另外,大家注意左侧串联电池是倒置的,一般我们习惯画法是电池正极向上,电池反转后正好可以对应左图,所以底部压力最大(电压最高) 大部分讲电子的书中有一个概念是讲解模糊的,就是电流大小,看起来四个字很简单,但是这里极度容易让人误解。 - 大部分人认为电流大是类似于粗水管可以放的水量大,电流小只能是涓涓细流。

- 这样理解不能说错,但是容易让人跑偏,实际上电流大还有另一种情况,就是电流速度快,这样是更容易贴近电流原本定义的理解。单位时间内流过的水(电)多了,自然水流、电流也可以说大了。

假设我们铺设一个固定口径的管道(水管、电阻器),这个时候注意,要用第二种情况理解电流大小,电流速度大,电流大,速度小,电流小。压力大,电流速度大,电流大。 右侧图几个放水口的口径都是固定的,所以压力大,水流速度快、水流大。 左侧图,为什么底部电压越高,灯泡越亮?是因为,压力大,电流速度快,短时间内通过灯泡的电子多,电流大,越亮,电压低,反之亦然! 注意:以上分析基于电线、出水口口径固定(阻力固定),可以认为电线、出水口无电阻(超导体)、水阻。当电线有电阻时,就会出现电压降低,电线越长,电阻越大,电压越低。 电流总是从电压高的地方流到电压低的地方。

总结一下 : - 电可以认为是看不见的水

- 电压类似于水压

- 电流类似于水流

四、水路与电路 水路图与电路图

大鱼吃小鱼,小鱼吃虾,虾吃水,水落石出; 小溪入大河,大河入江,江入海,海阔天空! 读下去,云山雾罩的你可能会拨云见日,神清气爽... 水到处流动 形成小河、小溪之类。

电到处流动,形成什么,就是电路。

水走的路是水路,电路这样就好理解了

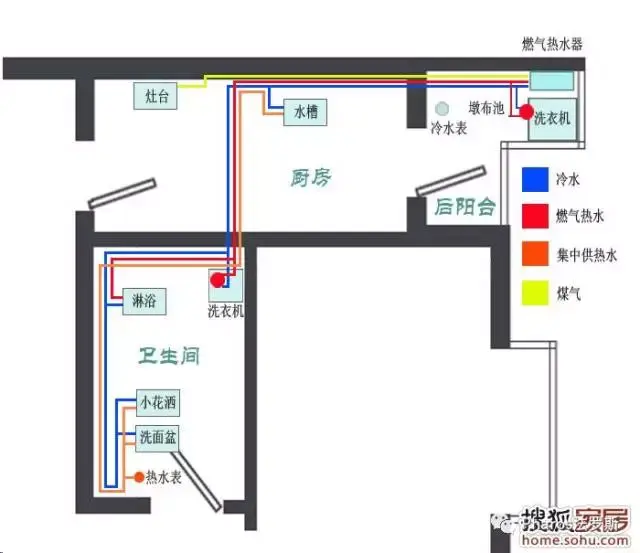

水路图 家装用的

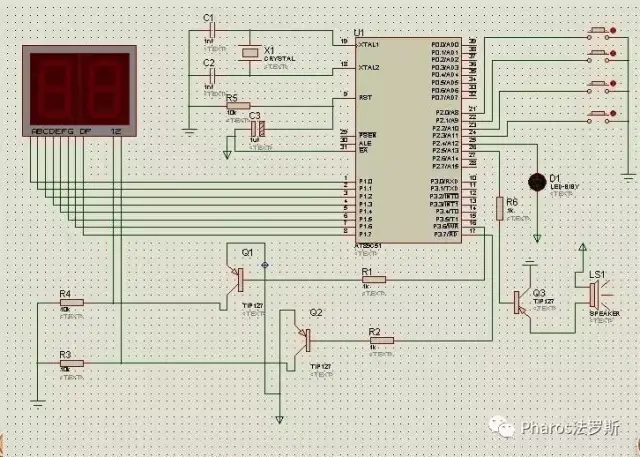

电路图

不要把电路图当中的东西看复杂了 ,

我们看水路图 实际就是一个个水阀、洗衣机、热水器之类的。

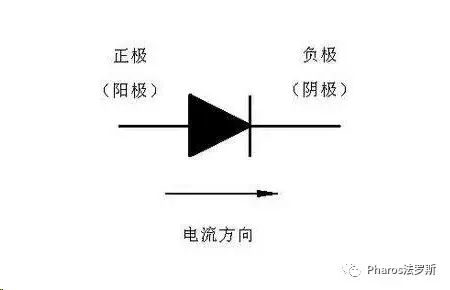

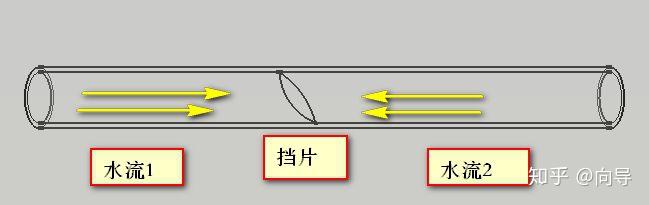

电路图中每个元件、设备、也就是类似于那些水路中的设备, 无非是一个用水来驱动、控制,一个用电的。 总结一下: 电路图中有很多元件, 我们可以把很多元件看成水路中的很多元件就容易理解。 五、二极管二极管实际是单向阀门, 意思就是说 水只能从一头进另一头出 。

二极管就是这么个作用,它只能从一边过来的电能通过, 从另一边过来的实际就过不去,记得电看成是水。

这个就是二极管的符合,很形象,右边有个竖杠,很明显,从左边来的电能流到右边,从右边来的就被挡到了。左边来挡片冲开,右边来抵死。  二极管在电路中的特性与水路中的单向阀基本原理一致。 加强理解:向导:3.1 二极管 水类比动画 二极管 实物图

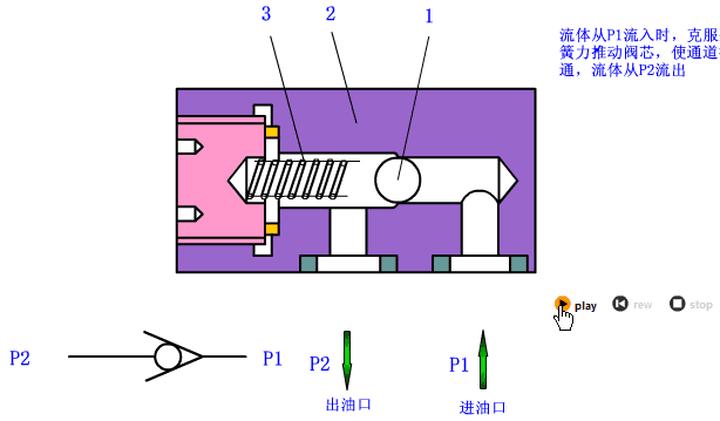

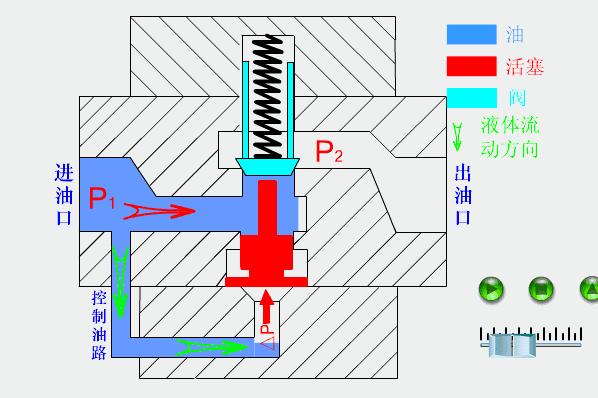

下面以油路单向阀为例也是一样的。

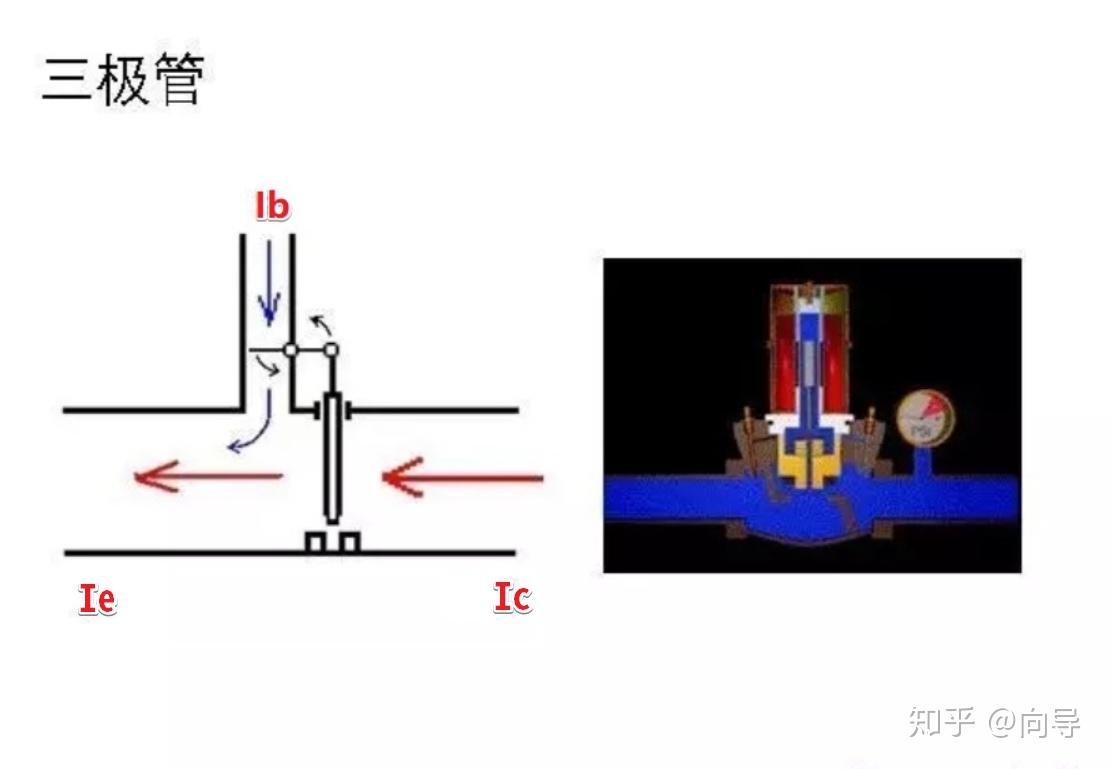

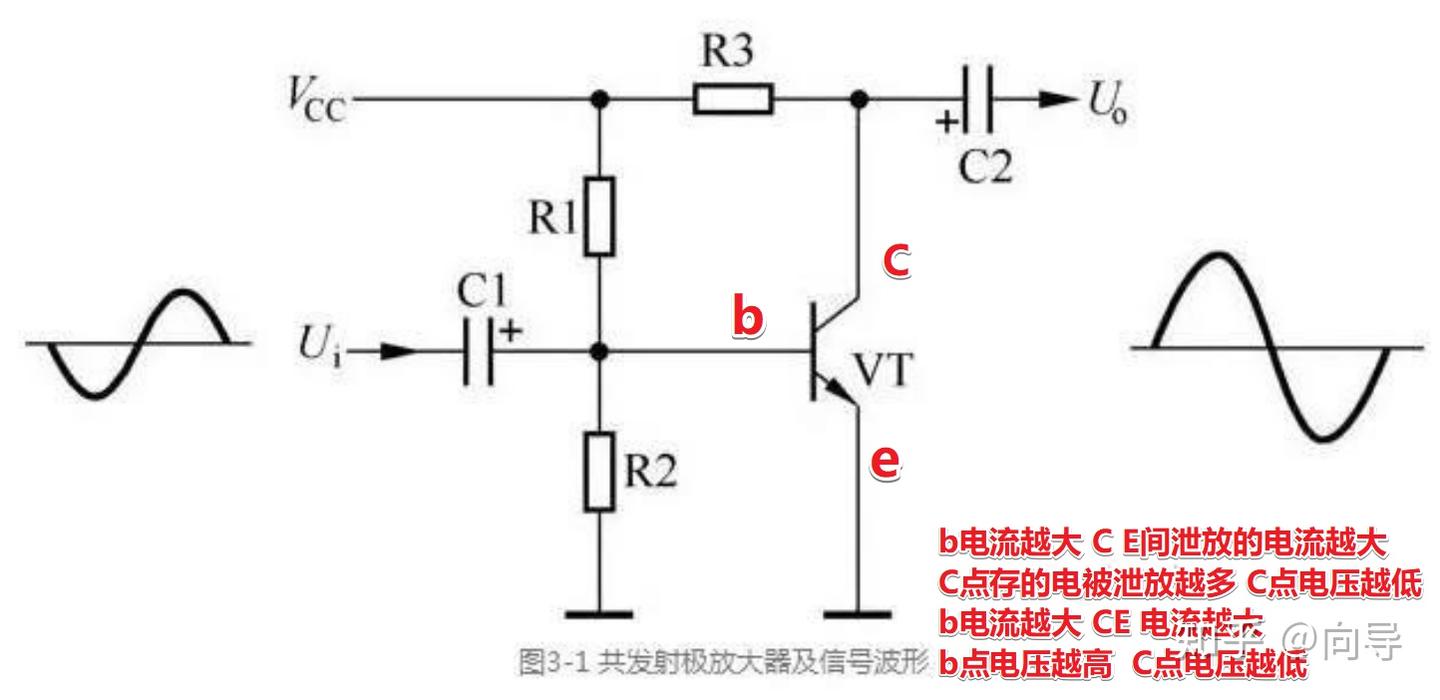

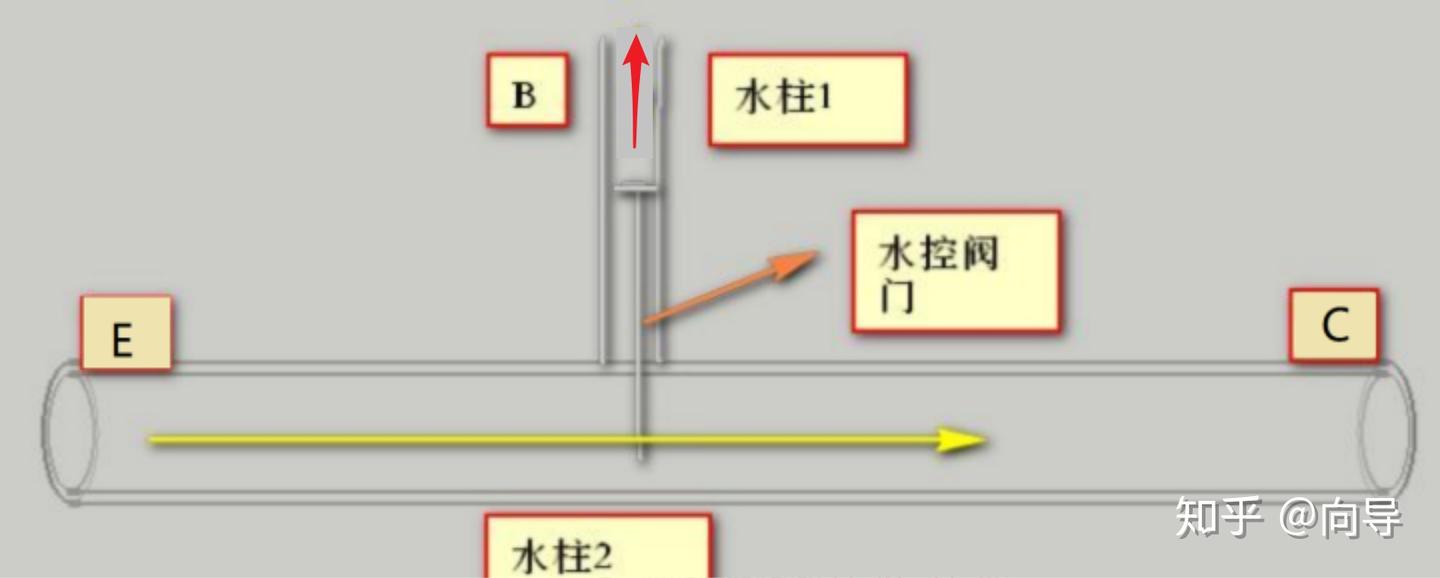

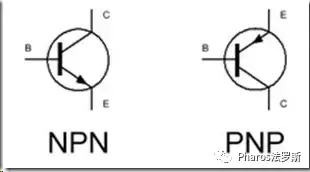

单向阀就是这样的,进油口看成进水口推动球可以把阀门顶开,然后就从出油口出去了,反过来顶不开这就是单向阀。 六、三极管三极管实际是个小阀门控制大阀门的器件。  Ib 处的来点小水流(电流)顶开阀门 Ie 到Ic 这个大水管 就可以过很多水了。注意这个模型对应的是NPN型的三极管  加深理解:向导:3.2 三极管 水类比动画

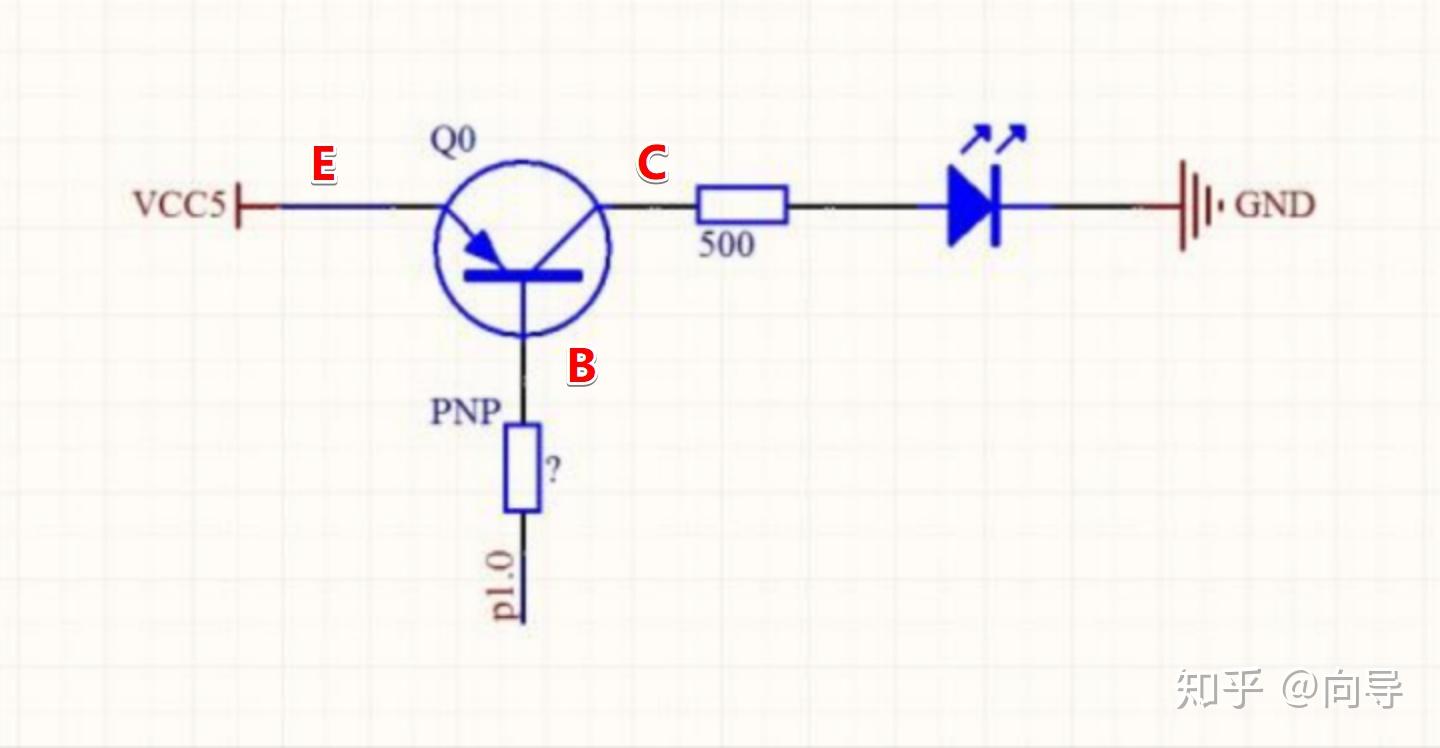

再来看一张图,下面这个图对应的是PNP型三极管  三极管 大家想着是一小段水柱顶着一个大水管的阀门, 这个小水柱水抽走越少阀门关闭越多,大水管流的水就越少。 (抽走的水越少,B点电压越高,EC电流越小) 当小水柱水被抽走越多阀门打开的越多,大水管水流越大, (抽走的水越多,B点电压越低,EC电流越大) 这个可以对应常见的共基极PNP型电源控制开关  这样小水柱就可以控制大水流,这就是三极管的放大作用 , 并不是小水柱突然变大了, 而是一边是小水池连到小水柱控制, 另一边还有个大水池连到大水管供水。 这就是双电源供电一个大水池,一个小水池。 小水流控制大水流 就实现了,这实际就是三极管放大作用 。 三极管不是凭空把电放大了,而是说: 小的电信号(小水流) 把另一个通路的大电流的阀门打开了, 后面的器件能够感受到这个大电流, 所以是放大了。

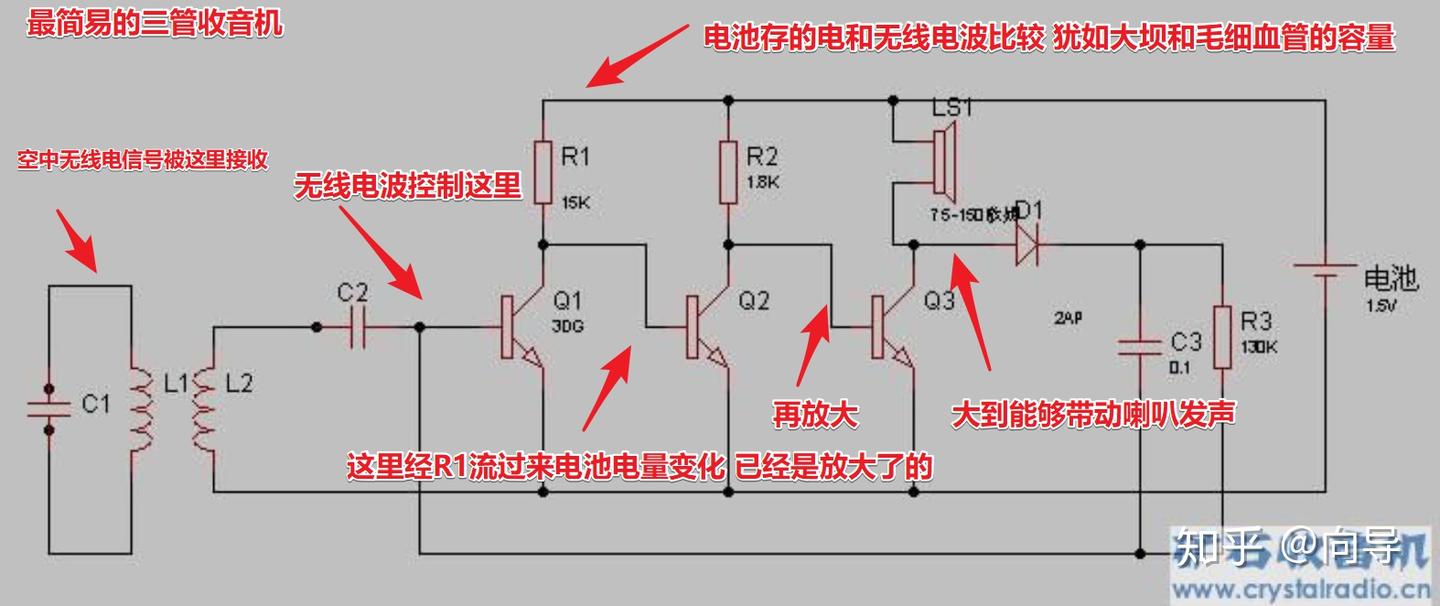

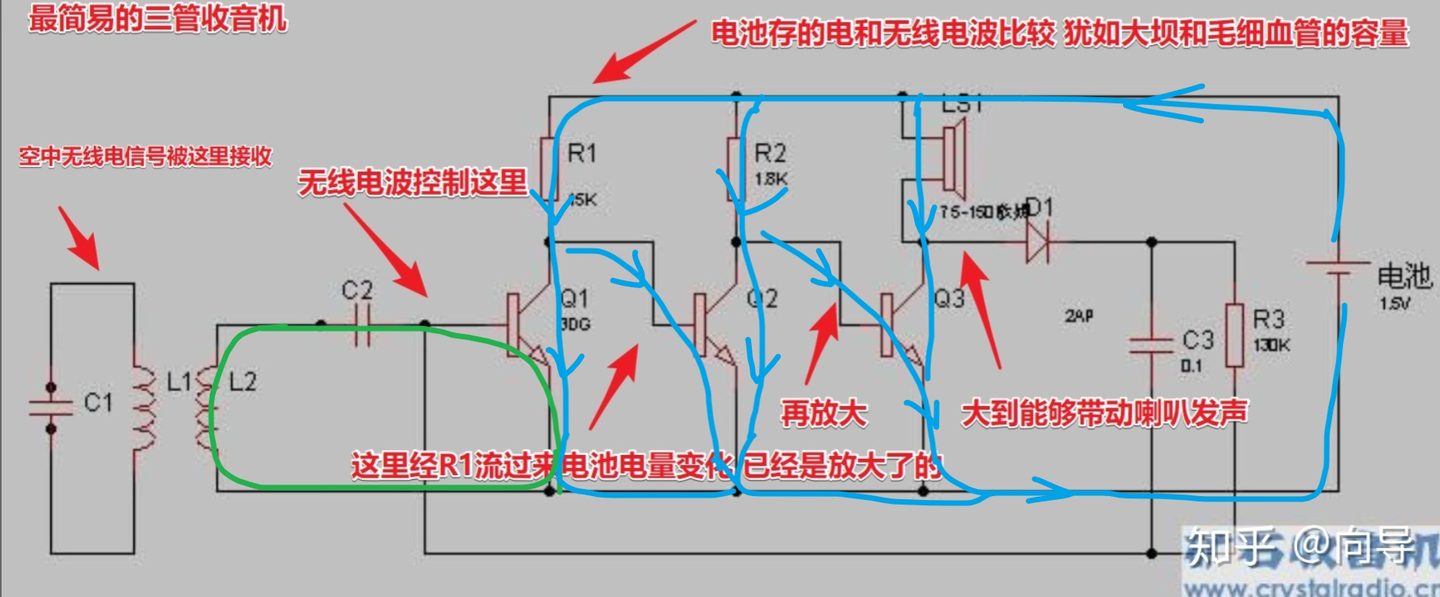

对电来说 实际有两个电源供电的 一个是小电源 一个是大电源 咱们的收音机,实际就是天线,接收到空气中的小电流,你可以理解为毛毛雨。

这个毛毛雨到了三极管的一个脚上打开阀门, 电池供电通过另外两个脚流动,再打开一个后面的三极管, 一级级的这样不断打开,一般收音机最早的时候是三管收音机、六管收音机, 就是这么个意思一直到这个水流大到能够推动喇叭就发声了。

打开一个三向阀 再打开一个 。。。 过大水流 三极管放大就完成了 看看下面的收音机电路图,是不是一下子就理解了:) 再深入一点理解三极管看这个链接: 向导:1.13 电路基础--三极管   绿色是信号,是从天线来的电信号,往后,实际到了第一个三极管的后级,再往后传递的都是电池提供的电流(蓝色),并且蓝色的电池电流,只有大小变化,都是从上往下流的。 关于三极管大坝结构参考下这个链接: 向导:一张图就明白什么是上拉电阻与下拉电阻

下面就是三极管符号:

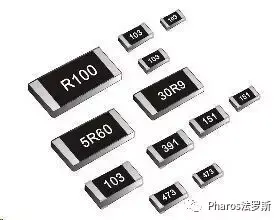

NPN 表示实际就是这个水管只能从C 流到E端 ,PNP 就是水从E流到C端(看箭头方向) 七、电阻电阻实际是粗细不同的水管 为了让水流的小一点,慢一点,这样后面的器件,不至于受到大电流冲击搞坏了 。

电阻无方向,电阻就是阻碍电的流动, 你可以想象一个水管里有水垢,水垢越多,电阻越大 水阻越大。 八、电容电容,就是水桶、水缸。 存储电的容器,存水的是水缸,存电的是电容。还有一种电容是漏斗、筛网,用来过滤的。 加深理解:向导:3.3 电容 水类比动画 开局一只碗... 因为后面的元件需要是稳定的水流, 你可以这样想象我们拿着水桶往水缸里倒水的时候,水面上起的水花是很大的,这样的水花,对后面的器件是有损伤的。

假设你在水缸的底部开个洞,接个水管,不管水面怎么起浪花,水管的水是稳定的, 这就是电容, 就是个水缸,存水的 。 筛沙子的过滤网,让细沙过去,粗砂留下来,这个网是另一种电容。 杂乱的水波(电波、频率快或慢)被筛掉,剩下的是后端电路能用的电波信号。 九、电感电感可以对应于电容来理解,电容是盛电的容器,电感其实应该叫做磁容,或者叫磁缸, 拓展阅读: - 向导:3.5 电感 电与磁 相爱相杀

- 第八节 电感 | 知乎向导

- 向导:3.6 变压器 怎样通俗的理解变压原理?

首先发现的是电磁感应,所以先给他起了个名字叫做电感,实际上它就是能够存储磁能的容器。 这些磁能的变化会引起电能的变化,然后利用这种特性放到电路中,做成变压器、滤波电感之类(也是个筛子,筛去一定的电波)。 总结- 电就是水 看不见的水

- 电压类似于水压

- 电流类似于水流

- 水走的路是水路,电走的路是电路

- 二极管是单向阀

- 三极管是小阀门控制大阀门的器件,三极管放大是小电流控制大电流而不是凭空把小水流变为大电流

- 多个三极管的组合犹如一级一级的大坝,逐渐抬高水位或者降低水位

- 电阻是粗细不同的管道

- 电容是盛放电能的容器

- 电感是盛放磁能的容器

这样你再看电路图很快就能理解了,第一节入门完成后,第二节会把直流电、交流电搞清楚,保证几节课就可以基本入门电子电路。本节课结束。

第二节 交流电 直流电 交流变直流为了继续降低理解难度,每节课增加视频讲解: 本课视频讲解--知乎视频 一、 什么是交流电?什么是直流电?

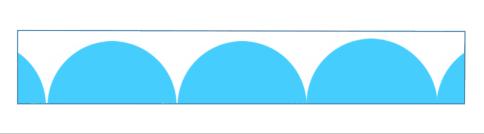

我们看上面的插座,想象成两个水的出口。 我们接上个U型水管,两头分别接到插口上。 一会水将从左边出口流出,从右边出口回去, 一会从右边出口流出从左边回去。 这样的来回流动是一秒钟的时间内变化了50次。 并且水量的大小也是变化的。 具体变化过程第一个方向时从没有水慢慢变大到最大,然后逐渐减小到没有(百分之一秒内完成),这个时候注意,水管换了方向再逐渐变大到最大再逐渐减小到没有(另一个百分之一秒)。我们学习中一般画个正弦图形对应了这种变化。减小到最小就到了x周,x轴下方的图形实际是代表换了方向(50分之一秒内做完这个变化,1秒内50次这种变换)。

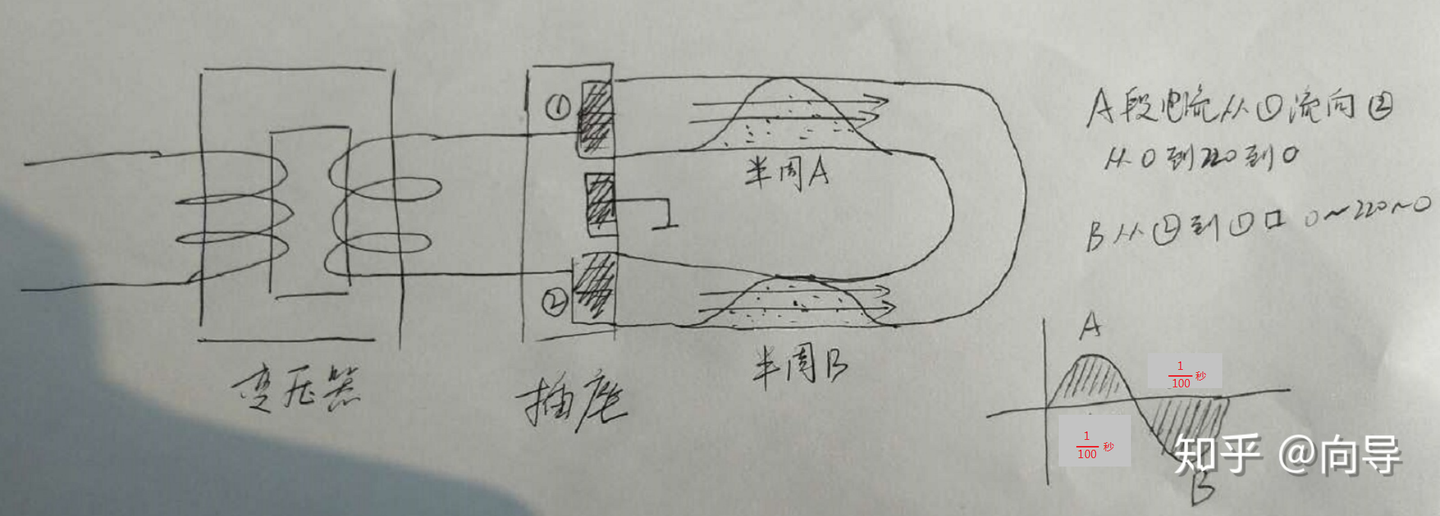

图中两个100分之一秒分别来了两个方向的电流, 50分之一秒(0.02秒) 两个电流波动都跑完了,正好是一个周期,0.01秒(百分之一)是半个周期,也就是一个方向的一段变化的交流电流通过,另百分之一秒换方向的交流电流返回。 这个水的变化,就是电的变化, 这个电就是交流电。 如果我们在这个U型的水管上,装上个单向阀门, 水只能从左边流到右边,反过来不行, 那么这个时候水管中流动的电,可以看成是直流电。 直流电和交流电定义中唯一的区别, 直流电是一个方向的,交流电不止一个方向的。 这个区别是作者发现和自定义的,注意和课本相印证,很多说方向大小不变是直流电,作者的异议是随着电池电量减少仍然是直流电另外一个大小变化的脉动直流电都是断续的,也称为直流电;交流电一般认为是大小方向周期变化的,但是大小不成周期变化,方向成周期变化的交流电也有。一般课本是给出个可以容易分析的特例来学习,公式容易导出,但我们生活在一个混沌的世界,各种电磁波是杂乱的,即使人们用于控制电器的各种电形式也是多种多样的,所以不要太死板的去理解。这些东西先不要细究,当任何理论细究之后你会发现,你必须是爱因斯坦水准才能做做区分,借用一句名言,你太认真你就输了!容易成强迫症+所谓的疯子天才,但是这样的人物自身的命运往往是可悲的。

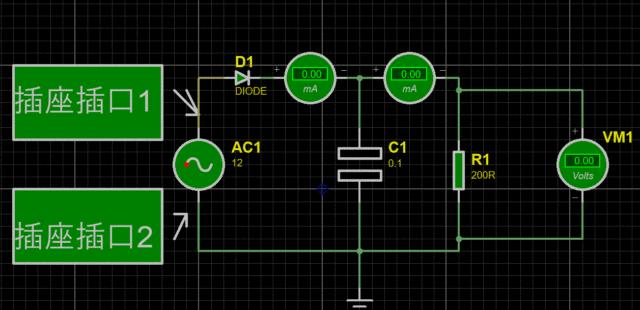

二、 为什么要把交流电变成直流电,怎么改变?现在知道交流电和直流电差别, 交流电是不稳定的,水量有大有小,方向也不固定。 我们很多家用电器,需要的是: 水量、水压、 方向都是一定的水(电)。 世界上没有新东西, 人们只能去发现,而不能去创造。 所谓的创造其实是又发现了世界隐藏的秘密而已。 人们发现稳定的直流电才好控制。 那么电路设计中,第一个动作就是把发电厂送过来的交流电(交流水) 变成直流的。 简单实现就是一个单向阀(二极管); 一个水缸(电容) 实现交流变直流。

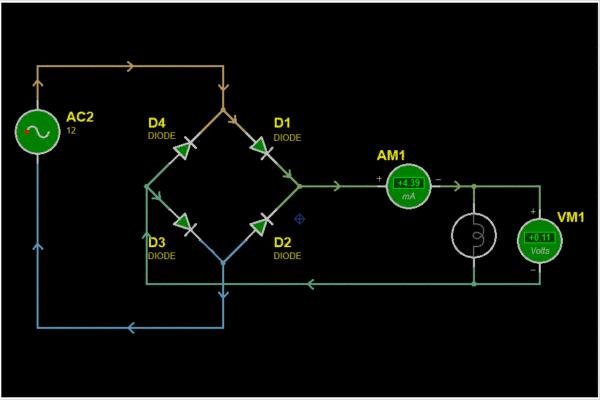

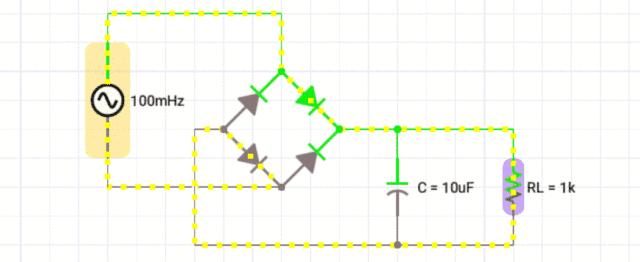

D1 就是个二极管(单向阀门) C1 就是个电容(水缸) 从D1 左边插口1来的水能够过去,然后流过水缸 (来的水时大时小) 给电容(水缸灌满水后)继续往下流。所以有一定的水位。 电容的充电和放电_百度文库电容的充电和放电_百度文库电容的充电和放电_百度文库 过段时间,从插口2倒着流过来的水,经过R1 ,D1 往插口1流动时 被D1这个阀门挡住了, 就不流动了 。 这样只有从插口1来的水 可以流到后面供给用水的设备。 从插口2来的被阻住了。 但是这个时候因为在水缸里存储到一定程度,电容开始放电, 继续往下流,放电时间一直维持到第一次的情况,二极管又通了再给电容充电,所以电容上端的水位是维持到一定程度的。这样水就是稳定的,并且只有一个方向往后流。但是交流电变化很快(1秒50次)所以电容只放水一点点接着又充满。 对后面的设备来说损失了一半的水,所以效率低 ,只有一半的直流电流流到了后面。  后来发明了全桥电路解决了只有一半电流的问题,无论从1 或2口来的水都流到了后面。 AC2就是发电机出来的交流电,AC2上下两端相当于插座的两个口。 AM1 是一个电流表(水量表)VM1是一个电压表(水压表)观察下接法, AM1是串在电路(水路)中的,VM1是并接在灯泡两端的。 从1口(AC2上端)来的电经过D1--> 灯泡--> D3 流回2口(下端);注意电先是没有,然后变大,电压也相应变大一直到220伏,然后再逐渐减小到没有,电压归零。 从2口(AC2下端)来的电经过D2--> 灯泡--> D4 流回到1口。注意换方向,但是大小变化也是从0到220v然后再到0。 这个过程1秒变化50次,就是家用电 50Hz(赫兹)的来历(一秒钟来回50次)。 赫兹就是每秒变化的次数。 大家看电从 1口来的时候,只能经过D1,不能经过D4 为什么? 是因为二极管都是单向阀,二极管上有竖杠的一端是负极, 电只能从正极流到负极,所以D4 负极对着1口所以流不过去。 下面这个更形象(注意不是50HZ,因为太快,频率设定为100mhz,这样人眼能看清楚)

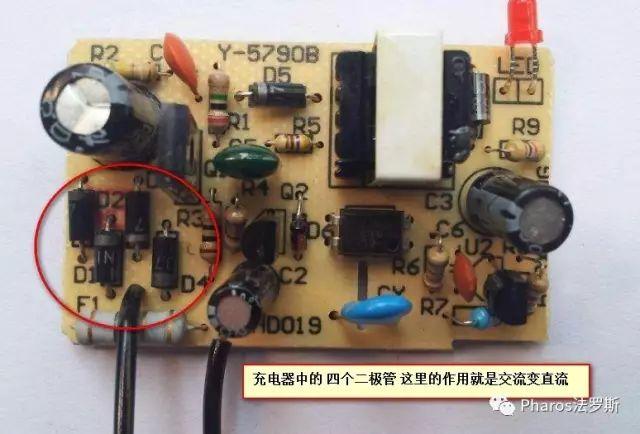

100mhz=0.1hz hz是1秒变化次数 0.1就是10秒变化一次,方向变化一次完成要10秒,单方向5秒 我们看灯泡上下两端箭头,发现电流只能从上往下流了, 这就是全桥的作用, 把两个方向的交流电,变成了一个方向的直流电。 这样所有的水都能流到后面去了,给后面的设备供电(供水)。 三、 全桥的应用正极,负极,说法实际上是:电或水只能从压力高的地方流到压力低的地方。 压力高的地方是正,压力低的地方是负。 另外电和水是类似的,比如水车是需要流动的水来驱动的。 家用电器、灯泡也需要流动的电驱动。 假设水不流动了(小河上游 下游 水压一样)水车是不动的。 电也是一样, 假设电池没电了, 电池两端电压一样了,电路中(水管中)就没有了流动的电流, 那么灯泡就不亮了,设备也不工作了,(这样可以理解上面那个半桥电路中 从2端过来不通的电,就是无用的电,损耗在线路中了) 无论直流电,交流电,都是在不断流动的电。 因为发电厂来的电都是交流电 ,家用电器相当一大部分都是需要直流电, 手机 、电视、 平板、 电脑所以这些需要直流电的设备里面都有这套全桥整流电路。 这个全桥很多在充电器中,电视就直接在电视机内部了。 以前的灯泡、 电饭锅、 电风扇是直接用的交流电,就不需要半桥或者全桥转换电路了。 这是充电器

这是充电器中的全桥 圈中二极管

总结- 交流电是个方向大小变化的电,

- 直流电只有一个方向大小可能变化(脉动直流电)也可能一样。

- 电的变化流动可以看成水的变化流动。

- 这里的半桥电路,全桥电路就是仅仅为了把交流电变成直流电。

- 后面设备用什么电,我们就想办法提供什么电。

如果觉得有用给点个赞,或者评论下,让更多的人受益。感谢!

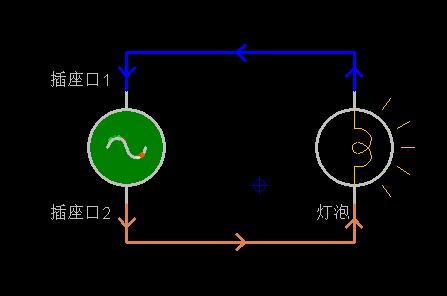

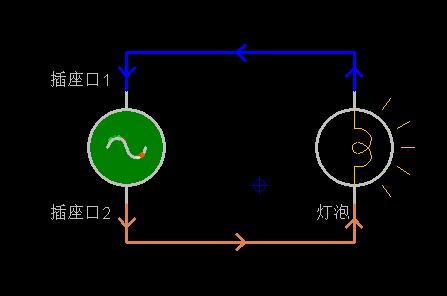

第三节 基本电路之交流电路与变压器一、最简单的交流电路观察下面电路,其中插座就是我们家里面的220的插座,灯泡是老式的钨丝灯泡 对不起,我不认识什么是钨丝灯泡:) 看图说话...

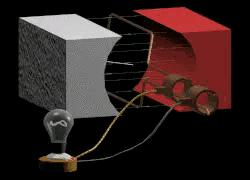

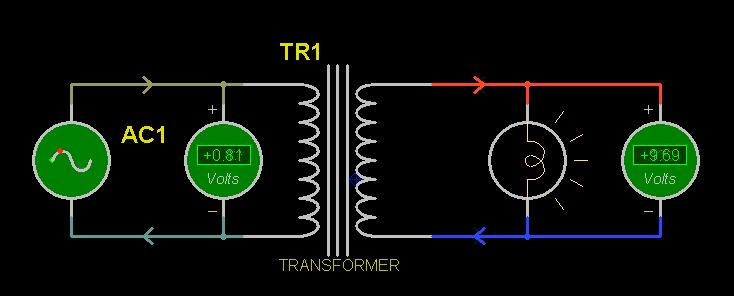

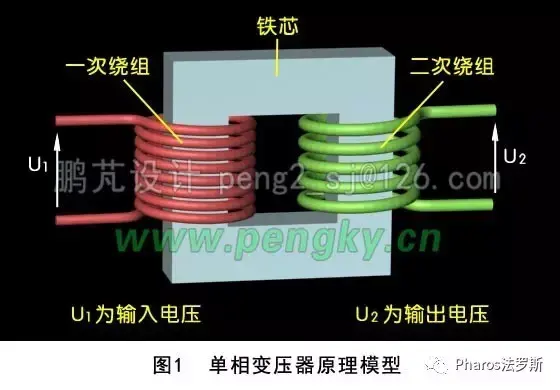

上图的灯泡 当来电的时候 实际上是时明时暗的 途中箭头代表电流的方向 电流(水流)的方向是变化的 ~ 这个符号 代表是交流电 电线(水管)中的交流电是这样变化的, 当插座口1来电流向插座口2时,开始的水时一点也没有的,水管的水开始慢慢变多,一直到灌满水管,然后再慢慢变少,变到没有, 这个时候从插口1不来电了,而是从插座口2来电(来水)从插口1流回,也是开始是一点没有,然后慢慢变多,灌满水管后再慢慢变少,最后水又没有了。 1流到2,2流到1,这种供水的方式不断进行,就如上图所示,因为水是时大时小的 所以灯泡也就时明时暗。 这样的变化1秒钟50次,所以我们看到灯泡就不是明暗变化了,因为变得很快。 为什么不是像水管供水那样,来水一样大,而是来水时大时小,方向还来回变化? 这是因为发电厂的发电机决定的,发电机产生的电就是这样变化的,这就是交流发电机。交流发电机因为设计简单,成本低,所以大家都用交流发电机发电。还有一个原因就是这样的交流电传输距离很远。 下面是交流发电机的模型,红色、白色的物体是两块磁铁 铁环旋转就发出电了 铁环转的角度不同 受到的磁力就不一样 所以发出的电大小不一样 转过半圈时 电的方向会变化 这样不断旋转 方向变化 大小变化的电就发出来了 然后通过电线可以给灯泡供电 神奇的发电机!  注意:这个线圈,箭头基本上转到向左时,线圈中电流一个方向,向右时,电流是另一个方向,线圈越是垂直(穿过线圈的磁越多)电流越大,越是水平(穿过线圈的磁越少)电流越小 二、 变压器从发电厂发出来的电,为了能够传输的远,都会是10多万伏的高压电。 想象水压越大,是不是水通过水管会流的越远,是一样的道理。 但是10万伏的高压电是没法家用的,家里的电器设备220伏的 110伏的,或者更小的。 这就要用到变压器

变压器说穿了很简单,不要想复杂了,变压,就是把前面的电压变成后面使用的高的或低的电压

用铜线在一个铁圈一边绕上几圈(红线) 在另一边绕上几圈(绿线) 红圈中交流电来的时候(可以想成水),铁芯就有了磁场(可以想成油),磁场在这个环里转动,绿色线里就有了水的流动。 红色的圈数如果比绿色的圈数多那么就降压,反过来就升压 这就是变压器升降压 电生磁 磁生电。 为什么变压器圈数多就升压?圈数少就降压?扩展阅读下面链接: 向导:3.6 变压器 怎样通俗的理解变压原理? 因为常用所以下面先介绍下,避免接错线: 电线杆上四根线 一般是三根火线,一根中线,这是三相电(三相四线) 任何两个火线接出来是380伏电,任何一根火线和中线接出来是220伏电。 具体是怎么回事,后续再讲。 另外380伏 220伏电都属于能电死人的,如果不专业,就不要乱接,我们这个教程后续主要针对弱电(36V 以下)对人较为安全的电。 以上两种电属于强电,一般专业电工操作,他们的防护措施比较好, 这里讲一个原则,技术懂就是懂,不能不懂装懂,因为你是骗不了技术的,他总会在你认为正确的时候给你下套,让你栽跟头,做技术越踏实越好 不懂就问,不懂就不要先操作,等学会了再做不迟,特别是针对有危险的强电作业,不懂不做不可耻,不懂装懂很要命,不要因为别人一句话伤自尊了就冒冒失失不顾安全进行作业, 回他一句,有本事你去,做个马扎看热闹即可! 第四节 电路识图一、 电路图把元器件放在电路中去识别功能,比单独学元器件的特性,进展更快。这节课我们开始了解电路原理图(简称电路图) 世界上原本没有图,画的人多了,总结出些规律,然后就形成了所谓的图纸。实际上开始有了电子元器件,直接就是焊焊连连,没有什么所谓的电路图、电路板。用过程发现,稳定性非常差,所以就为这些元器件做了个支架,就是电路板(PCB)。然后为了明白工作原理,每个元件又给造了各种符号,在纸上连起来就形成了电路图。 有了个人计算机后,使用把纸上的电路图绘制到了电脑上,就是我们现在用的电路图(电路原理图)各种符号不统一,国际化标准组织就开始规划把各种电子元件的符号标准化,就形成了我们现在看到的标准电路符号。但是各个国家、各个厂家甚至各位工程师都不服,都觉得用自己的电路符号最好,所以还是能够看到各种五花八门的符号代表各种元器件。 这给我识别电路图带来了麻烦,我们也就是拿到一种电路图来开讲,别的就要依靠自己触类旁通了。 首先我们学习电路知识,一定要记得什么是细枝末节,什么是重点。 所有炫技的技巧性东西是细致末节,原理、流程、规则是重要技能。技能和技巧不是一个东西,学会了技能,你会自行总结出各种技巧,但是你仅会几种技巧,稍微变通一下,然后就蒙圈,这就不是正道。 能够画一个电路图不是重点,能够明白这个电路图是为什么这样画出来的是重点。 二、网络标号(电线的名字)大量的书籍把一些概念默认为大家都是懂得,细究起来,每个概念对初学者来说都是大问题。 每个名词、每个概念都需要一本书来澄清它,为什么会有这个名词,它用来做什么的,在不同的场合应该怎么表示,那些地方这个名词的用法不对可能造成问题... 作者水平有限,在不忽悠的前提下,能就自己的理解将最基本的概念上讲清楚,尽量让大家知其然知其所以然。 那么我们从网络标号开始。

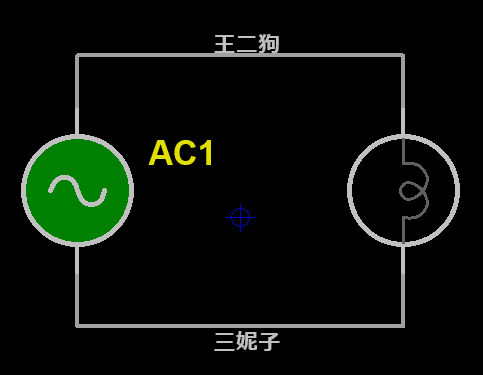

看上面这个电路,左边是个交流电源,右边是个灯泡,大家说这个简单,但是我们是不是遗漏了点什么? 红蓝两根线跳出来,把我们当什么了,没有我们把电源和灯泡连起来,电怎么通过去,怒气值满格! 稍安勿躁,稍安勿躁,现在就开始讲你们。 我们看到实际这个电路上下还有两根线,在计算机中怎么表示它? 电路中的线很多,远远不止这两根,当所有线都连起来后,感觉就是密密麻麻的网了,所以电路中把这些连线叫做网络。 不要拿村长不当干部,蚊子再小也是肉,一个东西存在就的有名字才行。 计算机没有那么聪明,线不给它取个名字,计算机是不认识的,每一根线都要取名字。 这个名字就是网络标号。 实际上这个网络标号的名称是随便起的,上面这根线叫做王二狗,下面那根线叫做三妮子都行。

这个时候一大批专家的砖头就给我飞过来了,俗不可耐,庸俗,低级,写到书上怎么能够叫做二狗。

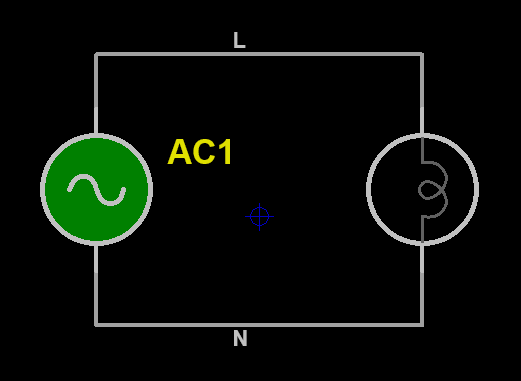

怕了你们了,我改。

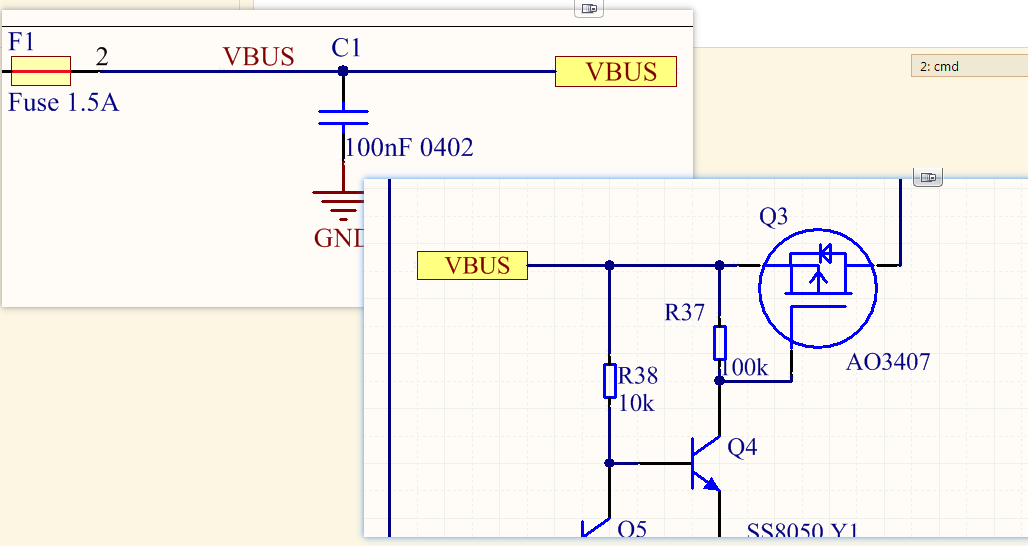

L N 就是这两根线的网络标号,就是给线起了个名称。但是,人还是比较懒的,一张复杂的电路图那么多线,一根根的起个名字? 实际上不用,计算机绘图软件会自动起名,如果你不给他个名字,它自动生成 AC1-1 AC1-2 ... 计算机绘图软件中的电路图每根线都有自己的名字:网络标号。 三、 端口当一张图纸画不下电路,需要两张或者更多张,但是这两张电路图的线路是连接在一起的,怎么办? 第一张图与第二张图,需要连线的电路尾端放上一个端口符号,代表这两张图的线路是连在一起的。

VBUS 这就是一个端口,代表两张电路图这根线实际上是连在一起的。 总结- 网络标号是一张电路图中线路(电线、连线)的名称。

- 端口号是多张电路图为了能够标明连在一起的符号。

第五节 电路图中元器件的名字一、位号 (电子元件在电路中的名字)上一节我们知道连线都需要名字,每个元件(电子元器件的简称,电子零件的通俗叫法)当然也要有自己的名字,这个就是元件的位号。 标准化才能传播广泛,利于沟通交流。 标准化组织这个是又跳了出来,给出了大部分元件命名的标准方法: - R:电阻

- C:电容

- L:电感

- Q:晶体管三极管 场效应管

- D:二极管

- J: 插座

- U:IC(集成电路)

- F:保险丝

- 其他各归其位

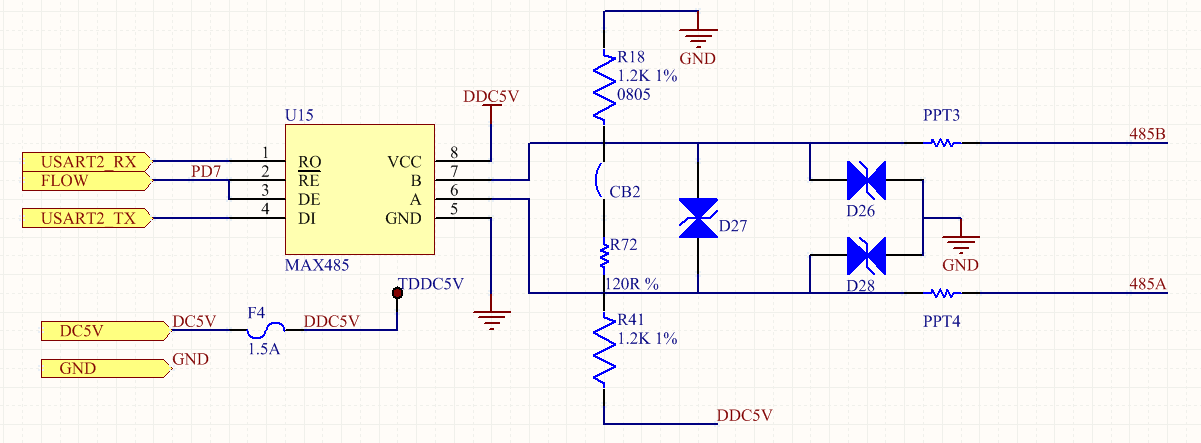

上一节课我们已经说过,各门派对标准化组织不服,所以一定范围内的使用不一定使用这种命名规则,但是大同小异,注意区分。 大家一定要记得一个原则,规则是人定义的,没有放之四海而皆准的规则,很多时候变通是必须的。 容易钻牛角尖的地方是,我学的集成电路的命名是U1、U2...,为什么你的就是IC1、IC2... 你一定是错了! 这种想法是不对的,这就是盲目崇拜权威,世界上根本没有权威的说法,都只能是某个特定领域、某个特定时期的掌握某种规则的人,一旦跨出他的领域或者跨时代都不一定正确。 学以致用,两种名称,只是名与号的区别,最关键的还都是那个人,我们了解的是这个人的秉性,而不是这个人挂了多少头衔。 风暴降生丹妮莉丝,铁王座的继承人,安达尔人和先民的合法女王,七国守护者,龙之母,大草原上的卡丽熙,弥林女王,不焚者,解放者--龙母 《权利的游戏》 称号虽多,都是龙母这个人! 位号就是电子元器件的名称简写+序号 已经说过计算机没那么聪明,所以一组电路图中每个电子元器件都要有唯一的名称才能识别,那么: 电阻,我们知道它的名字就是,R1、R2、R3... 电容, C1、C2... C10001; 其他类似 位号又称为元件位号,英文是:Designator 但这个仅仅是Altium Desiger(AD) Altium公司的定义,其他绘制电路图的公司不一定是这个名称。因为目前大学中使用AD教学的比较多,所以我们后续原理图、PCB一些知识也以AD为模板。 位号我们要记得代表的是元器件唯一的名字就好了。 二、 综合说明 端口号 网络标号 位号 - 黄色标签 FLOW DC5V 等都是端口号;

- 蓝色字体 U15、F4、R18、D27... 是元件位号;

- 棕色字体 PD7、DC5V、GND、485B、485A... 是网络标号;

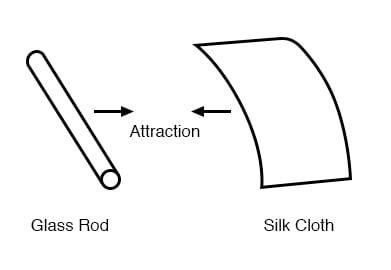

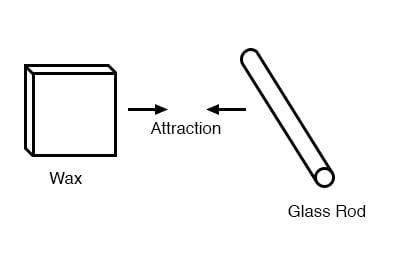

翻译的一个系列文章第一篇,拓展知识: 静电 电是怎么来的1. 摩擦起电几个世纪前就发现, 某些类型的材料在相互摩擦后会神秘地相互吸引。例如, 在一块玻璃上摩擦一块丝绸后, 丝绸和玻璃往往会粘在一起:

image

- Attraction 吸引力

- Glass Rod 玻璃棒

- Silk Cloth 丝绸

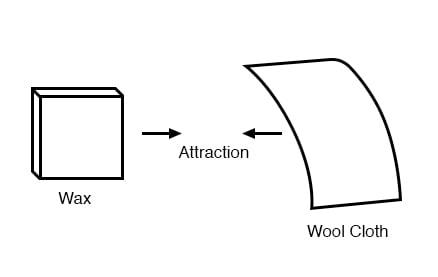

玻璃和丝绸并不是唯一已知具有这种行为的材料。碰过气球的人也发现它会粘到身上。另一种被早期实验者认为在摩擦后会表现出吸引力的材料是石蜡和羊毛布:

石蜡羊毛布

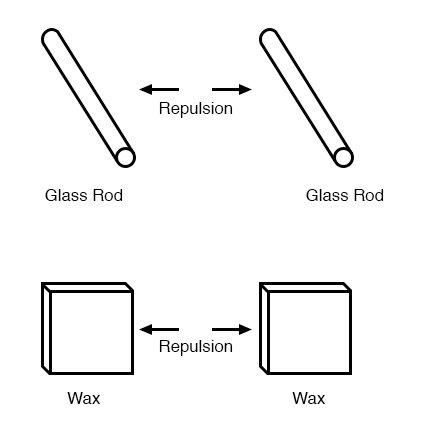

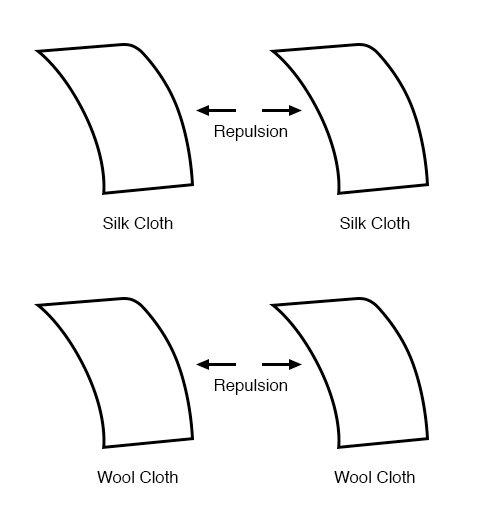

相同的材料用布摩擦后, 总是相互排斥, 这种现象变得更加有趣:

同性相斥

当一块用丝绸摩擦过的玻璃与一块用羊毛摩擦过的蜡接触时, 这两种材料会相互吸引:

异性相吸

此外, 人们发现任何在摩擦后表现出吸引或排斥特性的材料可以分为两个不同的类别: - 被玻璃吸引并被蜡排斥, 或被玻璃排斥被蜡吸引。

- 没有发现会被玻璃、蜡吸引或排斥的材料, 对其中一种反应而不与另一种反应的材料。

观察摩擦过的布料,发现用两块丝绸摩擦两块玻璃后, 不仅玻璃片相互排斥, 而且丝绸也相互排斥。用于擦蜡的羊毛布也存在同样的现象:

同性相斥异性相吸

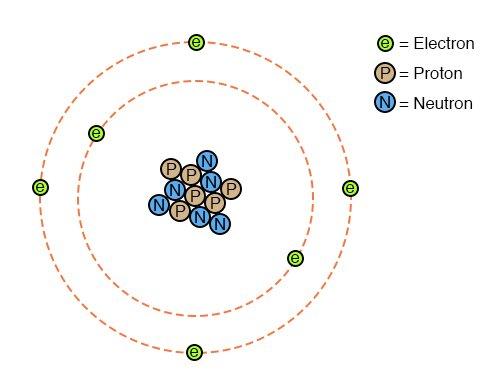

这一切真的很奇怪?这些物体都没有被摩擦明显改变, 但它们的行为肯定与摩擦前不同。让这些材料相互吸引或排斥的行为都是看不见的。 2. 电荷一些实验者推测, 在摩擦过程中, 看不见的“流体”从一个物体转移到另一个物体, 这些“流体”能够在一定距离内产生力。查尔斯·杜菲 (Charles Dufay) 是早期的实验者之一, 他证明了通过将某些成对的物体摩擦会产生两种不同类型的行为: 吸引力和排斥力。假设的"流体"被称为电荷。 本杰明·富兰克林做了开创性的研究,得出这样的结论: 摩擦物体之间只有一种流体交换,而这两种不同的“电荷”只不过是一种流体的过剩或不足。在对蜡和羊毛进行实验后,富兰克林认为羊毛去除了光滑蜡中的一些看不见的液体,导致羊毛上的液体过多,蜡上的液体不足。由此产生的羊毛和蜡之间的液体含量差异产生一种吸引力,因为液体试图恢复两种材料之间以前的平衡。 假设存在这种单一的“液体”,通过摩擦得到或失去它,很好的解释了所观察到的行为: 这些材料在摩擦时规律的分为了两类,最重要的是,两种活性材料不变的吸引力可以证明相互摩擦总是分为相反的类别,换句话说,两种材料相互摩擦后,不存在都变成了只有吸引力或只有排斥力的一种类型。 3. 库伦18世纪80年代, 法国物理学家查尔斯·库伦(Charles Coulomb)使用称为扭转天平的装置对两个带电物体之间产生的力进行了精确测量。库仑的工作成果最终形成了以他的名字命名的电荷单位"库仑". 如果两个“点”物体(没有明显表面积的假设物体)以 1 库仑的大小等量充电, 并且相距 1 米(约 1 码), 它们将产生约 90 亿牛顿(约 20 亿磅), 吸引或排斥取决于所涉及的电荷类型。"库仑"作为电荷的单位(根据点电荷之间产生的力)的实际定义是等于大约6,250,000,000,000,000,000个电子的过剩或不足。或者反过来说, 一个电子的电荷约为 0.00000000000000000016 库仑。由于一个电子是已知的最小的电荷载体, 因此电子的最后一个电荷数被定义为基本电荷。 4. 原子的组成此后的实验表明, 所有物体都由称为原子的极小“构件”组成, 而这些原子又由称为粒子的较小组件组成。构成大多数原子的三种基本粒子称为质子、中子和电子。虽然大多数原子具有质子、中子和电子的组合, 但并非所有原子都有中子。一个例子是氢(Hydrogen-1)的氕同位素(1H1), 它是氢的最轻和最常见的形式, 只有一个质子和一个电子。原子太小而无法看到, 但如果我们能看到一个, 它可能看起来这样:

原子的组成

- Electron 电子

- Proton 质子

- Neutron 中子

尽管一块材料中的每个原子都倾向于作为一个单元结合在一起, 但在电子与位于中间的质子和中子簇之间实际上有很多空白空间。 这个粗略的模型是元素碳的模型, 有六个质子、六个中子和六个电子。在任何原子中, 质子和中子都非常紧密地结合在一起, 这是一个重要的特性。原子中心的质子和中子紧密结合的团块称为原子核, 原子核中的质子数量决定了它的元素身份: 改变原子核中的质子数量, 就改变了原子核的类型。事实上, 如果你能从一个铅原子的原子核中去除三个质子, 你就实现了古代炼金术士制造金子的梦想!原子核中质子的紧密结合是化学元素稳定的原因, 也是炼金术士无法实现梦想的原因。 与质子相比, 中子对原子的化学性质和特性的影响要小得多, 尽管它们紧密结合在一起,很难添加到原子核中或从原子核中移除。如果增加或获得中子,原子仍然保持相同的化学特性,但其质量将略有变化,并可能获得奇怪的核属性,如放射性。 然而, 与质子或中子相比, 电子在原子中移动的空间要大得多。事实上, 它们可以从各自的位置上被击出,甚至完全离开原子!所需要的能量远低于驱逐原子核中的粒子所需的能量。如果发生这种情况, 原子仍然保留其化学特性, 但会出现不平衡的重要特性。电子和质子的独特之处在于它们在一定距离内相互吸引。正是这种距离上的吸引力导致了被摩擦物体之间的吸引力, 电子从它们原来的原子中脱离, 停留在另一个物体的原子周围。 电子倾向于在一定距离内排斥其他电子, 质子与其他质子也是如此。质子在原子核中结合在一起的原因是存在一种被称为强核力的更强大的力, 它仅在非常短的距离下有效。由于单个粒子之间的这种吸引/排斥行为, 电子和质子被认为具有相反的电荷。也就是说, 每个电子都带负电荷, 每个质子带正电荷。在一个原子内, 它们以相等的数量相互抵消, 因此原子内的净电荷为零。这就是为什么碳原子的图片有六个电子: 用来平衡原子核中六个质子的电荷。如果电子离开或额外的电子到达, 原子的净电荷将不平衡, 使原子作为一个整体“带电”, 导致它与附近的带电粒子和其他带电原子相互作用。中子既不被电子、质子吸引也不排斥,也不被其他中子所吸引和排斥,所以中子被归类为完全不带电荷。 电子到达或离开的过程正是当某些材料组合被摩擦时发生的: 来自一种材料的原子的电子被摩擦迫使离开它们各自的原子并转移到另一种材料的原子上。换句话说, 电子构成了本杰明富兰克林所假设的“流体”。 5. 什么是静电?物体之间的这种“流体”(电子)不平衡的结果称为静电。之所以称为“静态”, 是因为移位的电子在从一种绝缘材料移动到另一种绝缘材料后往往保持静止。在蜡和羊毛的情况下, 通过进一步的实验确定, 羊毛中的电子实际上转移到了蜡中的原子上, 这与富兰克林的猜想完全相反!但为了纪念富兰克林,指定蜡的电荷为“负”而羊毛的电荷为“正”。这是与常识有冲突的(我们一般认为多了点东西为正,但蜡多了电子带负电)。因此, 原子接收到多余电子的物体被称为带负电, 而原子缺少电子的物体被称为带正电。发现电“流体”的真正本质时, 富兰克林的电荷命名法已经非常成熟, 无法轻易更改, 因此一直沿用到今天。 迈克尔·法拉第 (Michael Faraday) 在1832年证明静电与电池或发电机产生的电相同。在大多数情况下, 静电是一种麻烦。因静电可能发生火灾或者损坏静电敏感的半导体电路。虽然可以生产由静电的高电压和低电流特性驱动的电机, 但这并不经济。静电的少数实际应用包括静电印刷、静电空气过滤器和高压范德格拉夫发电机。 6. 总结- 所有材料都是由称为原子的微小“积木”组成的。

- 所有天然存在的原子都包含称为电子、质子和中子的粒子, 但氢的氚同位素除外。

- 电子带有负 (-) 电荷。

- 质子具有正(+)电荷。

- 中子没有电荷。

- 电子比质子或中子更容易从原子中脱离。

- 原子核中质子的数量决定了它作为独特元素的身份。

- 历史原因,得到电子的材料带负电,失去电子的材料带正电。

7. 参考- Static Electricity

- Lessons in Electric Circui

|